Por la

cantidad relativamente baja de vitamina C en el tomate, uno de los frutos de

mayor consumo en la dieta mediterránea, investigadores andaluces han aumentado

por primera vez esa proporción en un 15% y lo han logrado gracias a técnicas de

ingeniería genética. Según el estudio, los científicos transfirieron el gen de

la fresa, que tiene mayor contenido en este nutriente, a la planta del tomate

para crear un producto con aporte extra de vitamina C y una mayor capacidad

antioxidante.

El tomate es uno de los frutos de

mayor consumo en la dieta mediterránea. Sin embargo, su contenido en vitamina C

o ácido ascórbico se sitúa en torno a los 15-20 miligramos cada 100 gramos , una cantidad

relativamente baja en comparación con otras especies vegetales como los

cítricos, el kiwi, la papaya o la fresa, según señalan los expertos.

El organismo

humano no produce por sí solo la vitamina C, sino que la adquiere a través de

frutas y verduras. Dado que el tomate tiene poca cantidad de este nutriente,

pero es uno de los cultivos más consumidos y de mayor importancia a nivel

agrario y económico, consideramos que era el alimento adecuado para mejorar su

calidad nutritiva”, explica Victoriano Valpuesta, investigador responsable de

este proyecto y científico en la

Universidad de Málaga.

Para obtener

estos resultados, publicados en Biotechnology

Journal, el equipo de investigación seleccionó un gen de la fresa

que participa en la producción de ácido ascórbico. “Esta fruta es de las que

presenta un mayor contenido en vitamina C gracias a uno de sus genes, el que

produce la proteína D-galacturotano

reductasa. Este ya se había transferido con éxito en lechuga,

aumentando el porcentaje de vitamina C en un 200%. Sin embargo, nunca se había

probado en tomate”, indica el investigador.

Los análisis

realizados a los nuevos frutos obtenidos mediante modificación genética

confirmaron un incremento del 15% de esta vitamina antioxidante. “Es un aumento

moderado. No es mucho ya que, en general, modificar los niveles de este

compuesto en una planta resulta difícil debido a que están muy controlados.

Así, cuando los niveles de vitamina C se alteran, el organismo pone en marcha

una serie de recursos para mantenerlos estables. Son los denominados mecanismos

homeostáticos que se activan ante un desequilibrio interno, como en este caso,

el incremento de vitamina C”, afirma Valpuesta.

Potente

antioxidante

Entre las

ventajas que reporta el aporte extra de este nutriente, el experto señala sus

efectos beneficiosos sobre la salud humana. “Aunque la deficiencia de ácido

ascórbico no es común en los países desarrollados, las dietas enriquecidas o

suplementadas en vitamina C se asocian con un menor riesgo de padecer

enfermedades cardiovasculares o cáncer”, continúa.

Esta influencia

sobre la salud se debe a la capacidad antioxidante del ácido ascórbico que

frena el daño causado por un exceso de radicales libres. Estas moléculas se

forman en muchos procesos del cuerpo humano, por ejemplo, en el sistema inmune

cuando se defiende de virus y bacterias. De igual manera, el ácido ascórbico es

una molécula clave en las plantas para protegerse de un exceso de radiación

solar durante la fotosíntesis.

Sin embargo,

hay otros factores externos, como una mala alimentación o la contaminación, que

pueden incrementar la oxidación. “El cuerpo controla los radicales libres que

se producen de forma natural, pero si hay un exceso se originan ciertos daños

como los ya mencionados. Una de las formas de combatir los efectos negativos de

estas moléculas es el consumo de antioxidantes”, prosigue el investigador.

Alimentos con

nuevos ADN

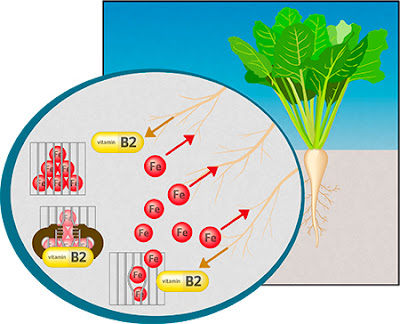

El proceso para

modificar el producto genéticamente se ha desarrollado en laboratorio. A través

de diversas técnicas, los expertos transfirieron el gen de la fresa a la planta

del tomate. A continuación, las tomateras pasaron al invernadero donde fueron

cultivadas hasta la fase de fructificación. Cuando los nuevos frutos alcanzaron

la plena maduración, es decir, todo el tomate era de color rojo, los

investigadores determinaron su contenido en vitamina C y su capacidad

antioxidante.

El resultado de

este procedimiento es un fruto con un ADN modificado. “La ingeniería genética

consiste en la modificación del genoma de una especie, ya sea transfiriendo un

gen de otra variedad, es decir, un gen exógeno, o alterando los que tiene la

propia planta”, asevera el científico.

Según el

experto, en el mundo hay unos 200 millones de hectáreas cultivadas con

organismos modificados genéticamente. “La ingeniería genética, con todas sus

precauciones, debe contemplarse como una solución para crear productos con un

valor nutritivo añadido”, señala.

Tras finalizar

este proyecto, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, los

investigadores del departamento de Biología Molecular y Bioquímica del

Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (centro mixto de la Universidad de Málaga

y el CSIC) y del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y

Pesquera (IFAPA) centrarán sus trabajos en la mejora de la calidad de la fresa

y en el estudio del genoma del olivo, una herramienta básica para profundizar

en el conocimiento de este árbol de origen mediterráneo.

Referencia

bibliográfica:

Iraida Amaya,

Sonia Osorio, Elsa Martinez-Ferri, Viviana Lima-Silva, Verónica G. Doblas,

Rafael Fernández-Muñoz, Alisdair R. Fernie, Miguel A. Botella and Victoriano

Valpuesta (2015). "Increased antioxidant

capacity in tomato by ectopic expression of the strawberry D-galacturonate reductase gene". Biotechnology

Journal 10 (2015),

490-500. http://dx.doi.org/10.1002/biot.201400279

Fuente: Fundación Descubre